La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a apporté des modifications importantes à un outil essentiel, quoique récent dans la lutte contre les violences intrafamiliales : l’ordonnance de protection.

Celle-ci a été créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 dans le but de permettre au Juge aux affaires familiales (JAF) d’accorder en urgence une protection à une personne vraisemblablement mise en danger par des violences intrafamiliales. Cette protection peut prendre plusieurs formes, notamment l’interdiction faite à la personne visée de rencontrer certaines personnes ou de se rendre sur certains lieux, autoriser la partie demanderesse à dissimuler sa résidence ou la suspension du droit de visite et d’hébergement du parent défendeur (cf art. 515-11 Code civil pour la liste totale des mesures que peut prononcer le JAF).

L’intérêt de cette procédure est que le juge doit statuer sur l’ordonnance dans un délai de six jours à compter de sa saisine. Soit une vitesse effarante par rapport à ce qui constitue la norme dans les procédures judiciaire. Pour les avocats concernés cela implique célérité et réactivité, que l’on soit en demande ou en défense, dans un contexte où les enjeux sont extrêmement importants.

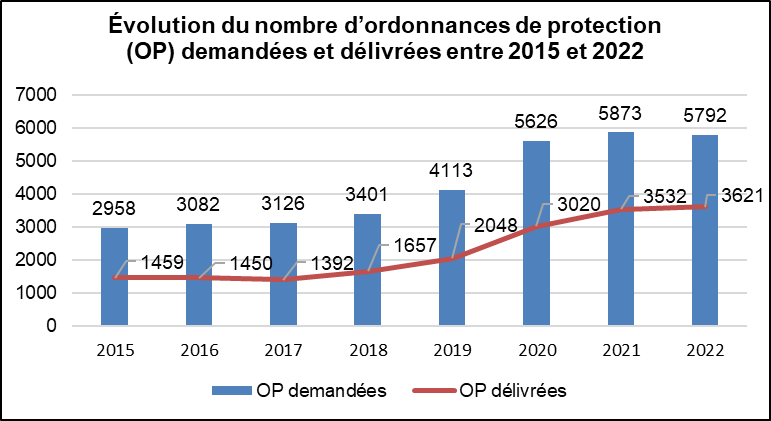

Mais, en pratique, quoique l’ordonnance de protection soit indéniablement un outil puissant et utile, elle n’a toujours par rencontré le succès escompté. Ainsi, selon le rapport de la sénatrice D. VÉRIEN (rapp. Sénat n° 557, 30 avril 2024), en 2022 321.000 femmes se sont déclarées victimes de violences conjugales mais seulement 5.792 demandes d’ordonnances de protection ont été formulées, dont 3.621 ont été acceptées.

À ce jour, onze réformes de l’ordonnance de protection ont été adoptées favorisant une augmentation progressive du recours à celle-ci. La dernière est celle du 13 juin 2024 dont les principaux apports sont :

- L’introduction de l’ordonnance de protection dite immédiate : le JAF saisi d’une ordonnance de protection, sur laquelle il doit statuer dans les six jours, peut, dans les 24h de sa saisine, prononcer des mesures de protection temporaires qui s’appliqueront le temps de la procédure. Cela permettra notamment à la victime et, le cas échéant, les enfants d’être mis à distance du conjoint violent.

- La durée automatique de l’ordonnance de protection passe de six à douze mois. Auparavant, une ordonnance de protection ne pouvait durer que six mois maximum et ne pouvait être renouvelée que si une action en divorce ou en modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale était intentée. Les victimes concubines ou pacsées sans enfant avec le conjoint présumé violent étaient donc sans défense à la fin de cette période alors que six mois est souvent insuffisant pour pouvoir se mettre en sécurité.

- Il est rappelé à l’article 515-9 du Code civil que l’ordonnance de protection peut être prononcée même s’il n’y a pas de cohabitation. La majorité des juges appliquaient la loi ainsi mais pas tous. Le législateur est donc intervenu pour dépasser la frilosité de certains magistrats qui adoptaient une interprétation strictement littérale de la loi.

- Si une victime est autorisée à dissimuler son adresse, celle-ci sera également masquée sur les listes électorales. Auparavant, il était possible de contourner ainsi la dissimulation de l’adresse de la victime.

- Le JAF est autorisé à accorder la garde des animaux domestiques à la victime afin d’éviter que le conjoint présumé violent ne puisse s’en servir comme moyen de pression.

L’expérience nous dira si ces mesures permettent à l’ordonnance de protection de prendre la place qu’elle mérite.

Le cabinet ADELUS AVOCAT continuera à être aux côtés des familles touchées par les violences intrafamiliales en les accompagnant dans ces procédures complexes et nécessitant réactivité et flexibilité.

Edouard ADELUS